Le Maroc connaît depuis plusieurs années une intensification préoccupante des vagues de chaleur. Le climat impose de repenser en profondeur notre manière de concevoir les bâtiments et les espaces urbains.

Dans ce contexte, il est tentant de chercher des réponses dans la technologie : climatisation, matériaux industriels, capteurs intelligents… Mais une autre voie existe, plus sobre, plus durable, et pourtant trop souvent oubliée : celle des savoirs vernaculaires.

Un contexte climatique extrême qui s’intensifie

Les épisodes climatiques récents confirment une tendance préoccupante : le Maroc, comme de nombreux pays, fait face à une multiplication des événements extrêmes, à commencer par des vagues de chaleur d’une intensité inédite. Cette réalité pose des défis majeurs pour l’aménagement urbain, l’architecture et la résilience des territoires.

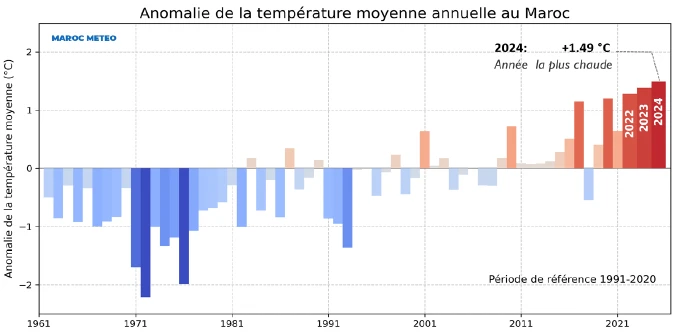

2024 : l’année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc

Selon le dernier rapport de la Direction Générale de la Météorologie, 2024 est l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le Royaume, avec une anomalie thermique de +1,49 °C par rapport à la période de référence 1991–2020. Les températures ont dépassé les normales durant 70 % des jours de l’année, avec des pics remarquables atteignant 47,7 °C à Béni Mellal et 47,6 °C à Marrakech au mois de juillet. Même Ifrane, pourtant connue pour sa fraîcheur estivale, a battu son record avec 37,8 °C.

Et la tendance se confirme en 2025. Selon la DGM, le mois de juin a battu les records de températures, parfois supérieures de 20°C aux moyennes saisonnières. Le mercure a ainsi grimpé jusqu’à 39,5°C à Casablanca, dépassant le record de 38,6°C datant de juin 2011. Des villes côtières comme Essaouira ont enregistré de + 10 à + 20 °C au-dessus de leurs moyennes habituelles.

Des villes sous tension thermique

Dans les milieux urbains, les températures extrêmes se combinent à d’autres facteurs aggravants. L’artificialisation des sols, l’absence de végétation, la généralisation des surfaces minérales sombres et la forme même des villes participent à la formation d’îlots de chaleur urbains, qui peuvent faire grimper les températures de plusieurs degrés supplémentaires par rapport aux zones rurales voisines.

En réponse, la climatisation se généralise. Mais cette solution pose un double problème : elle augmente la consommation d’énergie, souvent fossile, et contribue paradoxalement au réchauffement qu’elle tente de corriger. Ce cercle vicieux soulève une question essentielle : comment concevoir des bâtiments et des espaces urbains capables d’apporter un confort thermique passif, sans surenchère technologique ni dépendance énergétique ?

Alors que les épisodes extrêmes deviennent la norme, les réponses se trouvent parfois dans les savoir-faire d’hier. L’architecture traditionnelle marocaine, façonnée par des siècles d’adaptation au climat local, offre des pistes inspirantes.

L’architecture traditionnelle : un réponse climatique

Transmis de génération en génération, les principes de l’architecture vernaculaire marocaine ont été pensés pour assurer le confort thermique en climat aride, bien avant l’apparition de la climatisation. Ces solutions méritent aujourd’hui d’être redécouvertes, étudiées, et réinterprétées à la lumière des enjeux contemporains.

Une architecture pensée pour le confort thermique

L’architecture traditionnelle marocaine s’est développée dans des contextes climatiques exigeants, des médinas côtières battues par les vents jusqu’aux ksour du Sud exposés à une chaleur intense. Cette diversité a donné naissance à une richesse de techniques dont l’objectif commun est le refroidissement passif des espaces intérieurs.

Parmi les dispositifs les plus emblématiques, la médina compacte illustre parfaitement cette logique climatique. Son tissu urbain dense, ses ruelles étroites et sinueuses, ses hautes façades discontinues créent des zones d’ombre permanentes et limitent l’exposition directe au rayonnement solaire. Ce modèle urbain réduit l’effet d’accumulation thermique constaté dans les villes modernes, ouvertes et minéralisées.

Autre élément central : le patio. Cœur frais de la maison traditionnelle, souvent agrémenté d’une fontaine ou de végétation, il agit comme un puits de fraîcheur et de lumière. Grâce à sa position centrale et à sa géométrie fermée sur l’extérieur, il favorise la circulation verticale de l’air et la ventilation naturelle des pièces périphériques.

Les matériaux utilisés jouent également un rôle clé. La terre crue (pisé, adobe) ou la chaux présentent une forte inertie thermique. Ils absorbent la chaleur le jour et la restituent lentement la nuit, régulant naturellement la température intérieure. Ces matériaux, locaux, biosourcés, respirants et à faible impact environnemental, participent à un équilibre thermique durable.

L’architecture vernaculaire n’est donc pas seulement esthétique ou patrimoniale : elle est profondément climatique, conçue pour résister à la chaleur, optimiser les ressources disponibles et garantir un certain confort, sans artifice.

Des dispositifs passifs ingénieux

Au-delà de la forme urbaine et des matériaux, l’architecture traditionnelle marocaine se distingue par une série de dispositifs passifs subtils, pensés pour maximiser le confort en minimisant les besoins en énergie.

Parmi les plus remarquables figure l’usage de la ventilation naturelle croisée, permise par l’organisation des ouvertures, des patios et des étages. Dans une maison traditionnelle, la disposition des pièces autour d’un espace central ouvert permet de créer des courants d’air verticaux qui rafraîchissent l’air ambiant. Certaines maisons utilisent également des ouvertures orientées selon les vents dominants pour canaliser la brise.

Autre exemple : les moucharabiehs. Ces claustras de bois ou de plâtre finement ajourés, souvent utilisés pour masquer une fenêtre ou un balcon, filtrent la lumière, protègent des rayons directs du soleil tout en laissant circuler l’air. Ce système combine intimité, ventilation et contrôle thermique dans un seul élément architectural.

L’inertie thermique, déjà évoquée avec les murs en pisé, est renforcée par l’épaisseur même des parois (parfois plus de 50 cm dans certaines kasbahs). Cette masse thermique permet de lisser les écarts de température entre le jour et la nuit, en maintenant des intérieurs frais, même lorsque l’extérieur atteint les 45 °C.

Également, la gestion intelligente de la lumière complète ces stratégies. Les ouvertures sont généralement réduites, positionnées en hauteur et protégées : elles laissent passer la lumière sans exposer les pièces au rayonnement direct. Dans les zones sahariennes, certaines habitations utilisent même des lanterneaux diffusants pour éclairer les intérieurs sans surchauffe.

Ces solutions incarnent une architecture climato-résiliente, sobre et adaptée, bien avant que ces termes ne deviennent des impératifs contemporains. Elles constituent aujourd’hui un socle de connaissances essentiel pour penser l’architecture contemporaine.

Des principes anciens à réinventer

L’architecture vernaculaire n’est pas figée dans le passé. Elle offre un répertoire d’idées, de formes et de logiques constructives qui peuvent (et doivent !) être réinterprétées dans les projets contemporains, pour répondre aux défis climatiques d’aujourd’hui avec des solutions enracinées dans le territoire.

Réconcilier tradition et innovation

Depuis quelques années, plusieurs architectes et urbanistes marocains s’attachent à réactualiser les principes vernaculaires dans des projets innovants, où patrimoine et durabilité se renforcent mutuellement. Cette démarche dépasse la simple restauration : elle consiste à traduire l’intelligence du bâti ancien en langage architectural contemporain.

Le nouveau siège social de Bosch à Casablanca, inauguré en 2024, illustre parfaitement cette démarche. Conçu par les agences Sijelmassi & Partners et Atelier Mawlawi s’inspire directement de l’architecture traditionnelle tout en intégrant des technologies de pointe. Sa structure repose sur l’utilisation de terre locale, mise en œuvre sous forme de pisé et de blocs de terre comprimée, ce qui confère au bâtiment une forte inertie thermique et une faible empreinte carbone. Le cœur du projet est un vaste patio végétalisé, à la manière des riads traditionnels, qui favorise la ventilation naturelle et crée un microclimat intérieur plus tempéré. Le confort d’été est renforcé par des dispositifs sobres, comme des plafonds rayonnants et une gestion automatisée de la lumière et de la température. À cela s’ajoute une production d’énergie solaire intégrée en toiture et un système de récupération des eaux de pluie. (Pour en savoir plus sur ce projet, visionnez le témoignage de Jafaar Sijelmassi et Omar Mawlawi)

De tels exemples restent encore marginaux dans le paysage de la construction au Maroc, largement dominé par des modèles conventionnels gourmands en énergie et peu adaptés au climat local. Mais ils montrent qu’il est possible d’ancrer l’innovation dans des solutions éprouvées, issues du territoire, et de construire autrement. Ces démarches, portées par des maîtres d’ouvrage engagés, dessinent peut-être les prémices d’une architecture plus résiliente et plus sobre.

Ce retour aux sources permet aussi de redonner une valeur d’usage aux savoir-faire locaux, en favorisant l’emploi et l’économie circulaire à l’échelle régionale.

Ce mouvement vers une architecture climato-adaptée ouvre la voie à une construction plus résiliente, à la fois ancrée dans le territoire et ouverte à l’expérimentation. Une réponse cohérente face à la montée des risques climatiques et à la recherche d’un confort plus sobre en ressources.

Une source d’inspiration pour la transition écologique du bâtiment

Face à l’urgence climatique, l’adaptation du secteur du bâtiment ne peut se limiter à des normes techniques ou à l’ajout de technologies coûteuses. Elle suppose aussi un changement de paradigme, une redécouverte de ce que les savoir-faire traditionnels peuvent apporter en matière de sobriété, de confort et de résilience.

L’architecture vernaculaire marocaine incarne une forme d’intelligence constructive pensée pour le climat. Ces principes, développés dans un contexte de rareté énergétique, trouvent aujourd’hui une nouvelle pertinence dans un monde en quête de solutions bas carbone.

S’inspirer de cette tradition ne signifie pas revenir en arrière, mais au contraire ouvrir des voies de conception plus adaptées aux spécificités climatiques du Maroc, plus sobres en énergie, plus accessibles, et mieux connectées aux ressources locales. Il s’agit de créer une architecture qui ne soit plus en lutte permanente contre le climat, mais qui compose avec lui.

À l’heure où les bâtiments représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre, où les tensions sur l’eau et l’électricité s’accentuent, le patrimoine marocain offre un levier pour transformer nos manières d’habiter, de construire, d’aménager.

Redonner une place à ces logiques dans les politiques publiques, les formations, les appels d’offres ou les projets d’urbanisme est une condition pour bâtir une transition écologique réellement ancrée dans les réalités locales.

Alors que le Maroc traverse une période marquée par des records de chaleur sans précédent, l’architecture traditionnelle offre un enseignement d’une actualité saisissante. Pendant des siècles, des bâtisseurs ont su composer avec le climat, en développant des formes, des matériaux et des organisations spatiales capables d’apporter du confort sans dépendre d’énergie mécanique.

Aujourd’hui, face aux limites des solutions techniques standardisées, ces savoir-faire vernaculaires méritent d’être reconnus non pas comme des vestiges du passé, mais comme des ressources pour l’avenir. Qu’il s’agisse de repenser la ventilation naturelle, de valoriser la terre comme matériau de construction ou d’organiser les espaces autour d’un cœur végétalisé, les pistes sont nombreuses.

Réhabiliter cette intelligence climatique locale, c’est aussi reconnaître qu’une transition écologique réussie ne peut pas être uniquement importée ou technocentrée. Elle doit s’appuyer sur des solutions éprouvées, sobres, et profondément ancrées dans la réalité du territoire. L’architecture marocaine en détient les clés. Il ne reste qu’à les utiliser.