D’ici 2050, l’Afrique connaîtra l’une des transitions urbaines les plus spectaculaires jamais enregistrées. Le continent verra sa population urbaine doubler, passant de 704 millions à près de 1,4 milliard d’habitants. Deux Africains sur trois vivront alors en milieu urbain. Ce basculement profond propulsera l’Afrique au deuxième rang mondial en termes de population urbaine, juste derrière l’Asie. Ce changement d’échelle défie les modèles traditionnels d’aménagement et exige une réflexion ambitieuse sur le futur des villes africaines. Comme le rappelle le rapport : « L’expansion urbaine n’est pas une menace, mais un appel à repenser le développement territorial ».

Voici les points clés du rapport de l’OCDE et de ses partenaires.

L'urbanisation africaine : un tournant décisif

La croissance urbaine en Afrique n’est pas une projection lointaine : elle est déjà en marche. En 2020, le continent comptait déjà plus de 700 millions de citadins. Cette dynamique s’accélère, nourrie à la fois par la croissance naturelle des populations urbaines et par l’exode rural. Le rapport souligne que d’ici 2050, les villes absorberont 80 % de la croissance démographique africaine. Cette mutation profonde transforme non seulement la structure démographique du continent, mais redessine également son avenir économique, social et écologique.

Principaux constats :

- En 2050, deux Africains sur trois vivront en zone urbaine.

- Le Nigéria deviendra le 4e pays le plus urbanisé du monde (250 millions de citadins).

- L’Égypte atteindra 147 millions de citadins, et figurerait parmi les dix plus gros pays urbanisé au monde.

- Le taux d’urbanisation africain passera de 54 % à 65 % en trente ans.

Cette transition urbaine est à la fois une formidable opportunité pour le développement et un défi majeur en matière d’équipements, d’infrastructures et de services. Le rapport insiste sur le fait que cette urbanisation peut renforcer la croissance inclusive à condition de planifier en amont l’intégration des zones rurales, qui seront les sources du dynamisme des futures populations urbaines.

Des villes plus nombreuses et plus grandes

Ce ne sont pas seulement les villes existantes qui vont croître, mais de nouvelles agglomérations vont aussi émerger en grand nombre. D’ici 2050, l’Afrique comptera plus de 11 000 villes de plus de 10 000 habitants, contre 9 000 en 2020. Parmi elles, 159 agglomérations urbaines dépasseront le million d’habitants, et 17 deviendront des mégapoles de plus de 10 millions.

Le rapport souligne que l’urbanisation du continent s’organise en une multitude de centralités émergentes au sein des agglomérations urbaines, amenant à privilégier une logique de densification pour faire face à cette croissance rapide. Ces transformations témoignent surtout de l’émergence de nombreuses villes moyennes et secondaires qui structurent les territoires ; un ensemble de paysages urbains complexes, généralement reliés par leurs dynamiques socio-économiques.

- Près de 60 % de la population urbaine totale du continent est amenée à vivre dans les grandes agglomérations – une augmentation 2,6 fois plus importante que 2020, passant de 325 millions de citadins à 836 millions en 2050.

- Les villes intermédiaires passeront de 183 à 310 millions d’habitants.

- Les petites villes, bien que toujours importantes, verront leur part relative baisser de 29 % à 19 %.

Les transformations rapides des villes africaines se traduisent également par une restructuration des réseaux d’activités : les zones industrielles, commerciales, de services et de logements se redistribuent à l’intérieur des métropoles selon de nouveaux schémas, souvent sans encadrement institutionnel suffisant.

Des villes qui s'étendent : un défi spatial pour les territoires

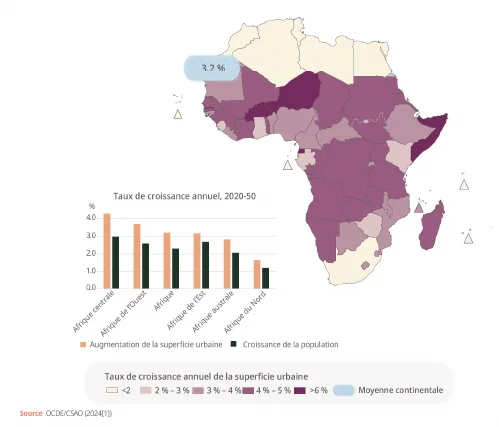

L’expansion urbaine est aussi spatiale. La superficie bâtie des villes africaines devrait être multipliée par 2,5 d’ici 2050, passant de 175 000 km2 à 450 000 km2. Ce rythme de croissance spatiale (3,2 % par an) dépasse même celui de la population urbaine (2,3 %).

Ce phénomène entraîne :

- Une pression accrue sur les écosystèmes périurbains.

- Une augmentation des coûts de service (transport, énergie, assainissement).

- Une fragmentation croissante des tissus urbains.

Certaines zones voient apparaître des phénomènes de coalescence urbaine où les limites des villes deviennent floues, donnant naissance à des « régions urbaines » interconnectées sans gouvernance unifiée. Ces transformations appellent une coordination entre communes, souvent absente dans les systèmes actuels. Le rapport souligne également l’impact environnemental de l’étalement, notamment sur les zones agricoles périurbaines qui disparaissent sous la pression foncière.

Gouverner des villes en mutation rapide

L’accélération de l’urbanisation remet en question les modèles de gouvernance existants. Beaucoup de villes africaines opèrent encore dans des systèmes centralisés, peu adaptés à la complexité croissante des réalités urbaines. Le rapport préconise une décentralisation effective, dotant les collectivités locales de compétences réelles, de ressources propres et de capacités d’action.

Enjeux majeurs :

- Éviter la fragmentation juridictionnelle des grandes villes (ex. : Bamako).

- Favoriser la gouvernance multi-niveaux.

- Inclure les acteurs informels dans la planification.

- Améliorer la transparence et la redevabilité locale.

Le rapport donne l’exemple de Kampala, où une réforme de la gouvernance métropolitaine a permis une meilleure coordination intercommunale. Selon les auteurs, les sujets autour de la gouvernance nécessitent surtout d’être anticiper pour préparer l’espace urbain de demain. Il ne s’agit pas seulement de gérer les urgences du temps présent.

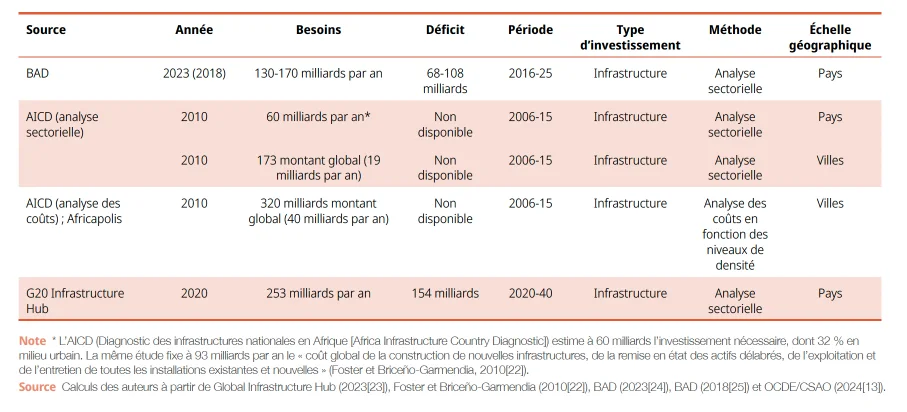

Investir mieux, investir maintenant

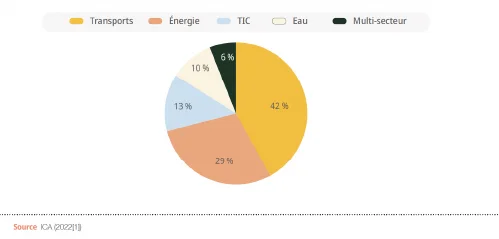

L’expansion urbaine africaine appelle un investissement massif. Pourtant, les niveaux de financement actuels restent très en-dessous des besoins actuels. Le rapport dénonce un décalage criant entre les projets financés et les priorités locales.

La faible part de 6% dans les infrastructures multisectorielles en rapport aux engagements totaux montre le décalage entre promesses et réels besoins. Ces investissements couvrent les investissement sociaux dédiés aux municipalités : écoles, santé, voirie urbaine, gestion des déchets solides, aménagement du territoire et logement. Ce faible pourcentage illustre la difficulté à satisfaire la diversité des besoins en infrastructures collectives dans les zones urbaines.

Part des acteurs clés dans l’engagement en matière de dépenses d’infrastructures en 2020 :

- Gouvernements africains : 41 %

- Membres de l’ICA et autres institutions financières multilatérales : 22 %

- Autres sources publiques : 13 %

- Secteur privé : 24%

Informations clés :

- Plus de 80 milliards USD d’investissements annuels seraient nécessaires.

- Les projets d’investissement se concentrent majoritairement dans les grandes villes.

Recommandations :

- Soutenir la mobilisation de ressources fiscales locales.

- Créer des mécanismes de financement basés sur le foncier.

- Encourager les projets modulaires et adaptés aux contextes locaux.

- Intégrer les enjeux de résilience climatique dans l’investissement.

Le rapport appelle aussi à repenser la chaîne de décision : souvent, les projets sont conçus par des agences centrales éloignées des territoires. Un rôle accru des collectivités locales permettrait d’accélérer les délais et de répondre aux besoins réels.

Casablanca, moteur urbain du Maroc

Casablanca illustre les dynamiques à l’œuvre dans les grandes régions métropolisées. En 2020, la région s’étendant d’El Jadida à Fès concentrait 30% de la population totale du pays, et 44 % de la population urbaine marocaine. En 2050, cette zone est appelée à capter 34 % de la dynamique de croissance urbaine nationale, ce qui ferait passer sa part dans la population urbaine totale à 42 %.

Le Programme d’appui à la Commune de Casablanca (PACC) a permis :

- Une hausse de 30 % des ressources propres de la commune sur la période 2015-21.

- L’attraction de 940 millions MAD (équivalent 95,6 millions USD) de capitaux privés dans le cadre d’un partenariat public-privé pour les services municipaux de collecte de déchets.

- L’utilisation innovante de Sociétés de Développement Local (SDL).

- Un budget d’investissement de 761 millions MAD (équivalent 76 millions USD).

Cette stratégie repose sur une planification à moyen terme articulée avec les grands objectifs nationaux (Vision Maroc 2030), et sur une capacité à décloisonner les compétences entre acteurs. Elle montre qu’une métropole africaine peut devenir un modèle de gouvernance intégrée et de mobilisation multi-acteurs si elle dispose de marges d’action véritables.

L’urbanisation africaine à l’horizon 2050 est un fait accompli. Mais sa forme, ses impacts et ses résultats dépendent des choix d’aujourd’hui. En planifiant l’expansion, en adaptant les modes de gouvernance et en réorientant les investissements, l’Afrique peut transformer ce bouleversement en un moteur de prospérité partagée.

Comme le conclut le rapport, c’est en s’attachant dès maintenant à planifier son expansion urbaine que le continent a la possibilité d’inscrire la croissance de ses villes sous le signe de la durabilité, de l’inclusion et de la résilience.

L’urgence est réelle, mais les leviers sont à portée de main. C’est maintenant que se dessinent les villes africaines de demain.