Dans une conjoncture mondiale où la neutralité carbone est devenue un enjeu clé, le secteur du refroidissement est longtemps resté dans l’ombre. Pourtant entre l’ensemble des systèmes de refroidissement que nous pouvons trouver au quotidien, notamment dans les logements, les transports, les hôpitaux, ou même dans les bureaux, le cooling est omniprésent. S’il est d’ailleurs évoqué la présence de ces outils, leur impact climatique nécessite d’être souligné. En effet, quelles que soient les pratiques (climatiseurs, les chaînes du froid, les entrepôts réfrigérés ou les systèmes de ventilation), les conséquences climatiques, bien que peu visible, sont significatives.

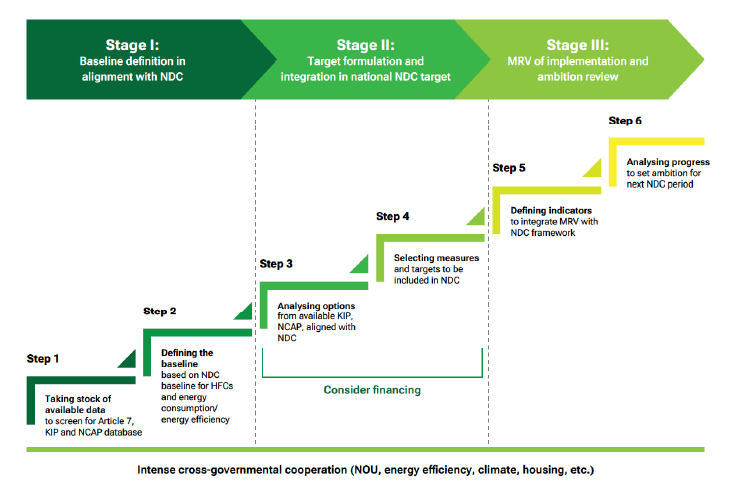

Alors que les pays actualisent leurs Contributions Déterminées au niveau National (NDC) dans le cadre de l’Accord de Paris, le Cooling Guide for NDCs récemment publié par les Nations Unies propose une démarche méliorative afin d’intégrer de façon optimale le refroidissement dans les politiques climatiques nationales. Toutefois, cette intégration doit faire état d’un levier d’atténuation et d’adaptation, structuré, planifié, et pensé sur le long terme.

Une empreinte massive, encore largement sous-estimée

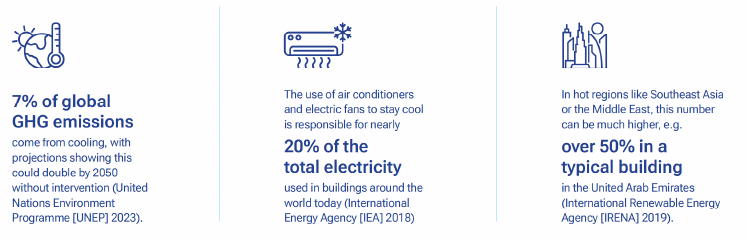

Le refroidissement est aujourd’hui responsable d’environ 7% des émissions mondiales de gaz à effets de serre, chiffre qui pourrait doubler d’ici 2050 si aucune mesure ambitieuse n’est prise. Cette projection repose sur l’augmentation rapide de la demande mondiale : mondialisation et urbanisation croissante, élévation des températures, montée des classes moyennes dans les pays du Sud. Même si les besoins augmentent, et que les équipements se multiplient, les standards ne suivent pas dans de nombreux pays. Selon les auteurs du rapport Global Cooling Watch 2023, la capacité installée des équipements de refroidissement dans le monde devrait tripler d’ici 2050.

Pourtant, à ce jour, moins de 20 % des NDC déposées en 2022 intègrent explicitement le secteur du refroidissement. Ce désalignement pose un véritable problème de fond. En dépit de son poids environnemental et de ses effets sur les réseaux énergétiques, le secteur reste souvent relégué au second plan des priorités climatiques nationales. Dans plusieurs pays du Sud, l’urbanisation rapide et le changement climatique n’incite pas les administrations nationales à suffisamment en tenir compte.

L’inclusion du cooling dans les NDC permet pourtant de structurer une stratégie de développement claire. Cela permet à la fois d’identifier les sources d’émissions, de fixer des objectifs, ainsi que de planifier les investissements, tout en mobilisant les bons outils techniques et financiers.

Refroidissement durable : un double levier pour atténuer et s’adapter

Si le niveau d’émission des outils de refroidissement nécessite certes d’être réduit, le rôle stratégique du refroidissement doit être repensé. Il ne s’agit plus de l’envisager uniquement comme un facteur aggravant, mais aussi comme un outil d’adaptation face aux dérèglements climatiques.

Face aux vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, les systèmes de refroidissement deviennent vitaux pour préserver la santé publique, assurer la sécurité alimentaire, ou encore pour maintenir des services essentiels dans les hôpitaux. Toutefois, si ces outils ne sont pas encadrés, cela risque d’alimenter un cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus l’utilité des climatiseurs énergivores devient primordiale, plus les réseaux sont sollicités, et donc, plus les émissions augmentent. Bien que l’évolution des conditions climatiques fasse ressentir un besoin généralisé de refroidissement, l’aménagement d’un cadre d’utilisation responsable est plus que nécessaire.

Dans cette logique, la solution d’un refroidissement durable est déterminante. Celle-ci associe performance énergétique, alternatives aux hydrofluorocarbures (HFC), infrastructures sobres, ainsi qu’un accès équitable. Ces solutions bien intégrées dans les infrastructures peuvent jouer un rôle central dans la résilience climatique. Cela va des solutions passives dans le bâtiment, à la ventilation naturelle, en passant par les réseaux de froid mutualisés ou la réfrigération solaire dans les zones rurales.

La double valeur stratégique est ainsi claire : atténuer et s’adapter en un seul geste.

Deux trajectoires à construire : entre atténuation et adaptation

L’intégration du refroidissement dans les trajectoires climatiques nationales doit être méthodique. Parmi les deux approches stratégiques, chacune dispose de ses propres logiques, ses propres étapes, ainsi que ses propres défis.

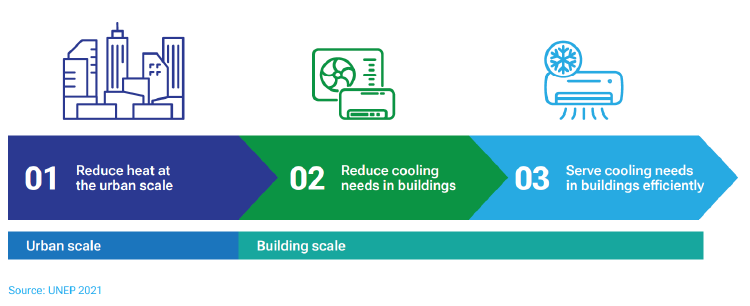

Dans une logique d’atténuation, l’objectif est clair : réduire l’empreinte carbone des systèmes de refroidissement existants ou en expansion. Cela suppose d’abord une phase de cadrage afin d’établir une base de référence, pour ensuite évaluer les émissions actuelles et identifier les secteurs à fort potentiel de réduction. Ensuite, la définition de scénarios (technologies à bas GES, performance énergétique renforcée, régulation des HFC) permet d’établir des simulations afin de passer à la mise en œuvre de solutions concrètes. Le tout étant encadré par un système de suivi, capable de mesurer les progrès accomplis, mais également de corriger les trajectoires aux besoins.

À l’inverse, une logique d’adaptation pose une autre question : comment garantir un accès juste et suffisant au refroidissement afin d’atténuer les risques liés au climat ? Dans ce cas, l’approche part des besoins. Il s’agit d’identifier les populations les plus exposées (enfants dans les écoles, patients en milieu hospitalier, zones rurales coupées des chaînes du froid), ainsi que de déployer des solutions appropriées. Cela peut aller de la ventilation naturelle dans les logements sociaux à des systèmes de réfrigération solaire dans les campagnes isolées.

Certaines zones hybrides, où l’atténuation et l’adaptation s’entremêlent, peuvent subsister. Par exemple, la végétalisation des façades permet à la fois de rafraîchir les températures locales, réduisant ainsi le recours aux climatiseurs, tout en créant des microclimats plus respirables pour les habitants. Ce type d’interventions montre bien que le cooling ne peut être réduit à un débat seulement technico-énergétique, mais aussi à notre façon de concevoir l’espace des villes et de protéger les plus vulnérables.

Ainsi ces approches méthodiques, mais flexibles, permettent aux pays de partir de leur propre réalité et de bâtir des trajectoires réalistes.

Une opportunité industrielle et sociale

Les solutions techniques peuvent être tout autant pertinentes. Entre fluides à faible potentiel de réchauffement, appareils labellisés, réfrigération communautaire, réseaux de froid à énergie renouvelable, il ne manque pas d’innovation, mais d’intégration. Le problème n’est pas technologique, mais bien politique et économique.

De nombreux pays font encore face à des freins structurels. Les administrations manquent souvent de données, de capacités institutionnelles, ou encore d’incitations financières. Toutefois, en intégrant le cooling dans les NDC, les États peuvent justement mobiliser les financements pour les réformes climatiques, renforcer les filières locales, et structurer un écosystème durable. De même, ces intégrations tendent à stimuler la production locale en renforçant la filière industrielle du froid, et donc à créer des emplois durables dans les régions industrielles.

Des exemples à suivre : du Maroc à la Thaïlande

Certains pays ont déjà pris de l’avance. Le Maroc, par exemple, identifie le refroidissement comme un levier d’adaptation essentiel dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Des projets pilotes, comme la réhabilitation thermique d’écoles dans les zones semi-arides, visent à réduire la température intérieure sans recourir à la climatisation conventionnelle.

D’autres pays comme la Thaïlande, la Colombie ou l’Inde développent des National Cooling Action Plans (NCAP), qui structurent une stratégie nationale autour de la sobriété, de l’efficacité énergétique, et de l’accès équitable au refroidissement.

Ces initiatives montrent que le changement est possible, du moins dès lors qu’elle est soutenue par une vision politique claire, des outils adaptés et une volonté de transformation structurelle.

Refroidir mieux, c’est penser plus large

Il ne suffit pas donc de s’ajuster techniquement, mais de redonner au refroidissement l’importance stratégique qu’il mérite : celle d’un levier de transformation sociale, territoriale et énergétique.

Refroidir autrement, c’est également préserver la santé, protéger les écosystèmes alimentaires, ainsi qu’offrir un minimum de confort dans un monde de plus en plus chaud. En intégrant pleinement le cooling dans les NDC, les États n’améliorent pas seulement leur bilan carbone, mais choisissent d’opérer là où la vie quotidienne est directement impactée.

Loin d’un simple enjeu technologique, le refroidissement devient un point de bascule entre mesures abstraites et effets concrets, redonnant ainsi un sens profond à l’action climatique.